1927 – Fives – Cour Burque

Je m’appelle Denis et je suis né le samedi 26 mars 1927.

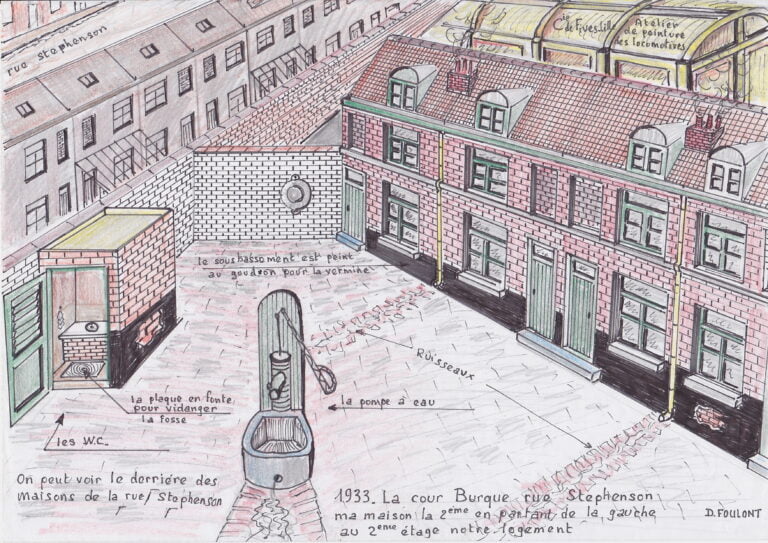

Mes parents sont jeunes, ils ont vingt-deux ans. Nous habitons à Fives, cour Burque au numéro 4 de la rue Stephenson. Dans cette cour, il y a quatre maisons toutes semblables : une grande pièce en bas, une pièce au premier et une au second étage sous les toits. Nous occupons le deuxième étage ; il se compose d’un grand palier et d’une très grande pièce mansardée.

Le rez-de-chaussée et le premier étage sont occupés par les propriétaires, des cousins de ma mère : Stella Baillon, son mari Emile Bourguignon. et leur fils Marcel. Marcel est de six ans environ mon aîné, il est élève au Lycée Franklin, boulevard Louis XIV à Lille. Marcel est musicien, il joue de la clarinette.

Nous sommes logés dans une grande pièce qui nous sert de cuisine, de salle de séjour et de chambre à coucher.

Nos lits sont dissimulés par un paravent en bois et en tissu. Nous n’avons aucun confort : pas d’eau, il faut aller la chercher dans la cour à la pompe ; pas d’électricité, on s’éclaire au gaz de ville. Beaucoup utilisent encore la lampe à pétrole : c’est le cas de mes grands-parents paternels qui habitent rue de Saint Eloi à Lille.

Les eaux usées sont évacuées directement dans le chêneau qui passe sous nos fenêtres. Ces eaux usées ruissellent ensuite dans le milieu de la cour dans un creux qui la dirige vers le ruisseau de la rue pour aller se jeter dans un égout. Il existe une bouche d’égout à chaque coin de rue. Ainsi les eaux usées de chaque maison mélangent leurs graisses et odeurs.

Et par la fenêtre de notre pièce unique, on aperçoit les cabinets dans la cour et l’arrière des maisons de la rue Stéphenson.

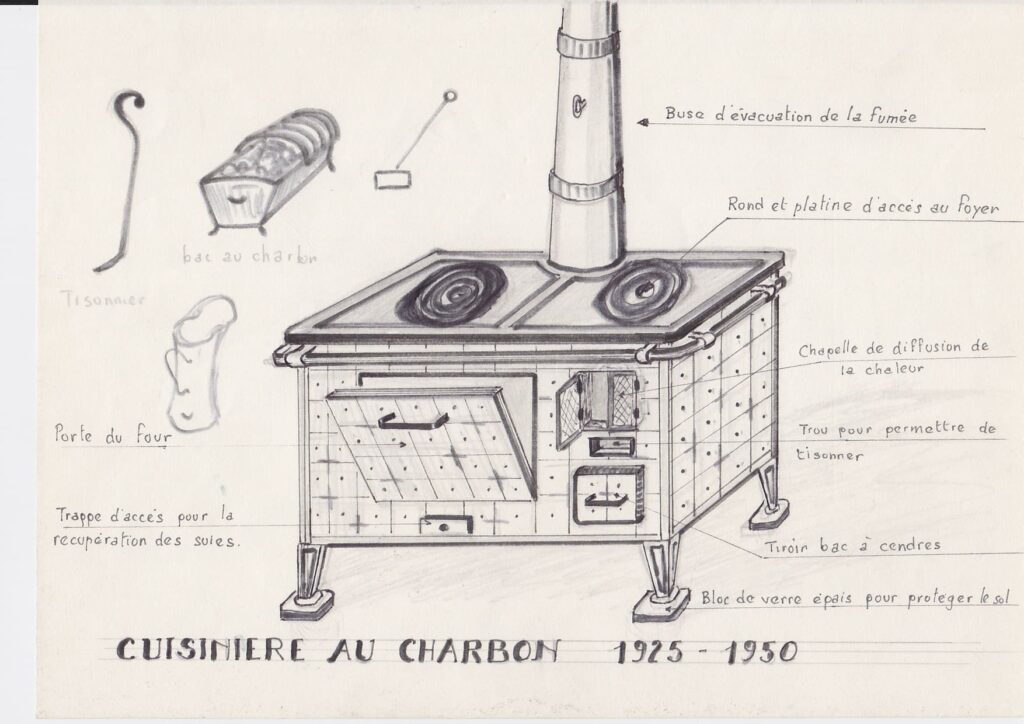

On se chauffe à l’aide d’une cuisinière à charbon, on y fait aussi la cuisine.

Notre pièce n’est pas richement meublée, on y est pourtant bien. La cuisinière est le meuble le plus indispensable, son achat est le plus onéreux.

A la droite de cette cuisinière, sur une petite table de toilette, un bassin et un broc en faïence pour se débarbouiller.

Au-dessus de cette table, un petit miroir et une étagère. Contre le mur de droite, celui qui sépare notre pièce du palier, le buffet deux corps. Les portes vitrées du haut sont garnies de jolis petits rideaux.

Au milieu, sous le bec de gaz, une superbe table ronde, lourde, en plein chêne, un gros pied central terminé par trois bras, le tout sculpté.

Faisant face à la cuisinière de l’autre côté de la table, le grand lit de mes parents et à côté, mon petit lit en fer à barreaux.

Les lits sont cachés par un paravent fait d’un cadre de bois et de tissus tendus.

Mon père a peint le plancher avec une éponge. Il trempe l’éponge dans la peinture et l’applique sur le plancher puis il recommence avec une autre couleur. C’est du plus bel effet moucheté !

Plus tard, il mettra un balatum, revêtement de sol de qualité très inférieure au linoléum. Le balatum est difficile à poser, il faut faire très attention, il ne peut pas être plié, sinon, il casse comme du verre.

L’hiver, tous les matins il faut allumer la cuisinière avec du papier et du petit bois cassé.

Lorsque le papier brûle, on ajoute les morceaux de bois, ensuite on met le charbon. Si le temps n’est pas trop humide et s’il n’y a pas de brouillard, le feu prend rapidement et la chaleur se répand agréablement dans la pièce. Sinon, la cheminée tire mal, la fumée envahit la pièce au lieu d’emprunter le conduit de la cheminée. L’air devient rapidement irrespirable, il faut ouvrir une fenêtre malgré le froid pour évacuer la fumée et éviter l’asphyxie.

Résultat, la fumée sort mais laisse entrer le froid. Pour rétablir le tirage de la cheminée, on brûle une feuille de journal que l’on a préalablement roulée pour la transformer en torche. Cette torche est placée dans le bac à suie, situé dans le bas de la cuisinière. Le papier brûle en montant dans la cheminée. Ainsi, une fois sur deux, le tirage est rétabli et le charbon en se décidant à brûler donne sa chaleur.

Le matin, on fait sa toilette avec un peu d’eau versée dans un bassin en faïence ou en émail.

Inutile de vous préciser que celle-ci se limite au visage et aux mains. Il fait froid et on ne dispose que de très peu d’eau.

Il faut aller la pomper dans la cour, descendre deux étages par tous les temps et, lorsqu’il gèle fort, la pompe est inutilisable. On ne peut plus évacuer les eaux usées dans le chêneau, elles se solidifient, deviennent un bloc de glace et transforment la cour et les trottoirs de la rue en patinoire.

La lessive est une vraie corvée qui dure deux jours.

Ma mère s’y attelle les lundi et mardi soir.

Il faut aller chercher à la pompe une vingtaine de seaux d’eau.

Il faut d’abord faire tremper le linge dans une grande « cuvelle » ronde. Dans un gros cube de savon de Marseille, maman coupe des copeaux, pour faire un savonnage. Le lendemain, on fait bouillir le linge, dans une « bouilleuse » placée sur la cuisinière. Cela bout pendant deux heures : les odeurs du savonnage et du linge bouilli se répandent dans toute la pièce. Le lendemain, on met le linge et son savonnage bien chaud dans la “cuvelle” posée sur un trépied pour qu’elle soit à bonne hauteur. Sur une planche inclinée, en partie immergée et appuyée sur le bord de la cuve, on frotte le linge, pièce par pièce, avec une brosse en chiendent. On ajoute un peu de savon noir sur les parties les plus sales.

Il faut ensuite le rincer trois fois, javelliser l’eau du dernier rinçage. Ensuite, ma mère passe à l’amidon, les cols de chemises, les mouchoirs, les serviettes de vaisselle, le haut des draps, les taies d’oreiller, les tabliers d’écolier et les bleus de travail de mon père.

Rendez-vous compte du travail que cette lessive exige !

Pour le séchage, le linge est étendu sur des cordes, dans la pièce unique, le plus rapproché possible de la cuisinière afin qu’il sèche plus rapidement. On circule en se frayant un passage entre les draps et les combinaisons de femme qui pendent des cordes à linge comme des drapeaux. Une odeur de lessive et de savonnage très caractéristique flotte dans la pièce. Une fois le linge sec, il faut le repasser. Les fers sont en fonte, on les chauffe sur la cuisinière, pendant que l’on repasse avec l’un d’eux, les autres accumulent de la chaleur.

Pour se rendre compte si le fer est à bonne température, on le tâte avec précaution à l’aide d’un doigt humide et on approche du visage la semelle du fer. On peut aussi passer la semelle du fer chaud sur des journaux, si le papier roussi c’est que le fer est trop chaud. Pas de table à repasser, le repassage se fait directement sur la table où l’on a étendu une couverture avec un morceau de drap, épinglé dessus. Pour que la semelle du fer glisse bien sur le linge, elle est passée, bien chaude, sur un morceau de cire.

Chaque jour de la semaine, vers cinq heures du matin, ma mère me conduit chez mes grands-parents paternels, rue de St Eloi à Wazemmes.

Et cela par tous les temps. L’été, c’est supportable, mais l’hiver, on se lève le matin dans le froid sans chauffage.

Ma mère me lève à la dernière minute et m’enveloppe dans de grands châles.

Pour calmer mes pleurs, elle me donne un morceau de pudding qu’on appelle aussi du “boudin”. Puis me portant “à bras”, elle se rend jusqu’au lieu-dit le Mont-de-Terre prendre le tramway. Il y a un arrêt plus proche, boulevard de l’Usine, mais le voyage coûte une section de plus. Les temps sont durs, les gens sont économes par la force des choses : « Un sou, c’est un sou ! ».

Ma grand-mère maternelle, que j’appelle “Marraine à tarte” m’offre un petit vélo à trois roues, un tricycle.

Un matin, je fais une colère, je veux absolument que l’on emmène mon vélo chez mes grands-parents à Wazemmes. Il n’est pas question pour ma mère de le porter, avec moi sur les bras. Mais j’insiste, mes cris vont réveiller tout le quartier. Pour me calmer, mon père décide de le porter sur le dos. Il fait donc la route jusqu’à Wazemmes en bicyclette, avec mon petit vélo sur le dos, en suivant le tram car je veux, à chaque arrêt, l’apercevoir par la fenêtre.

Une grande partie de la famille de mon père habite le quartier de Wazemmes.

La maison de mes grands-parents, rue de St Eloi, est située à l’entrée d’une grande cour. Ce sont de petites maisons ouvrières, une pièce au rez-de-chaussée, une au premier étage et une autre au deuxième. Dans cette cour, il y a ma tante Marthe, une sœur de mon père. Son mari, Louis Verbecque est agent des lignes aériennes aux P.T.T. Ils ont une fille Marie-Louise née en 1922. Ma tante Rose habite également dans cette cour avec son mari Désiré Joachim et ses deux filles, Christiane et Denise, ma marraine. Le frère aîné de mon père, Alfred, est forgeron à la Compagnie des chemins de fer et habite à Hellemmes, rue Marcel Sembas, avec son épouse Margot qu’il a connue dans le midi de la France, pendant la grande guerre. Ils ont trois enfants Berthe, Alfréda et Albert, tous mes aînés.

Angèle, une autre sœur de mon père, occupe une maison également à Hellemmes avec son mari Albert Chatelain, chef de service chez Facem une société de vente en gros de matériel électrique. Ils ont une fille unique, Léa.

Chez mes grands-parents.

Entre la fenêtre et la porte d’entrée, un miroir est accroché au mur. La place que j’occupe à table me permet de m’admirer dedans. Alors je fais des grimaces, c’est amusant mais ça énerve les adultes. Mes grands-parents me disent : « si tu fais une grimace au moment d’un courant d’air, tu peux rester ainsi », mais je n’y crois pas et je continue à faire des grimaces. Pour me faire peur, on dit également qu’un diable est caché dans le miroir, qu’il va sortir si je fais des grimaces. Peine perdue, rien n’y fait. Alors ma grand-mère couvre le miroir d’une serviette.

Nous sommes éclairés au gaz.

Un tuyau en fer descend du plafond au milieu de la pièce : c’est l’arrivée du gaz. Au bout de ce tuyau, un système d’éclairage avec un bec appelé AUER est protégé par un tube de verre. Sur le tuyau, il y a un robinet pour ouvrir ou fermer l’arrivée du gaz. Ce robinet étant trop haut pour être manipulé, deux petites chaînes y descendent pour rendre le robinet accessible. On tire sur une de ces chaînes pour ouvrir et sur l’autre pour le fermer. On allume avec une allumette et toute la soirée on entend chuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii » c’est le bruit du gaz qui brûle dans le manchon du bec AUER, qui dispense une lumière plutôt jaune. A la maison comme à l’école, je n’ai jamais aimé cette ambiance créée par l’éclairage au gaz de ville.

Par mesure d’économie, on n’allume pas le gaz.

Mon grand-père ouvre la platine de la cuisinière à charbon et la combustion donne un éclairage fantomatique.

Les objets forment des ombres dansantes et allongées suivant la distance qui les sépare du foyer. Alors, avec mon vélo, je fais le tour de la table ronde. Mon ombre se profile à ma grande joie sur les murs.

Elle danse, diminue, s’allonge, diminue, s’allonge, suivant l’endroit où je me trouve et mon grand-père, dans un coin, dans son fauteuil, crie à chacun de mes passages : “Vas-y Lapébie t’es l’premier” et je pédale, je baisse la tête « pour avoir l’air d’un coureur ».

Le soir, ma mère vient me rechercher, nous reprenons le tramway, rue de Wazemmes, près de la place des Quatre Chemins et de la rue des Postes.

Arrivée au Mont-de-terre, ma mère fait des achats pour le repas du soir. Chez le marchand de fruits et légumes j’ai chaque jour une banane, vendue à la pièce. « C’est pour son p’tit bradé » dit-elle. Les commerçants justifient leur rôle de détaillants. On achète un quart de beurre, un demi-litre d’huile, soutiré d’un tonneau en aluminium, la même chose pour le vinaigre. Le café est vendu en vrac dans de grands sacs de jute, la même chose en ce qui concerne les légumes secs. On achète l’alimentaire au jour le jour car il n’y a aucun moyen pour la conservation des aliments, surtout pendant l’été.

Le soir, nous rentrons dans une pièce froide.

Ma mère se hâte d’allumer la cuisinière avec du papier, du petit bois cassé et lorsque le bois flambe bien, elle y ajoute une petite pelletée de charbon. En attendant que la chaleur envahisse la pièce, nous gardons nos vêtements chauds. Un peu à la fois, la pièce se réchauffe, il fait bon maintenant, on peut se mettre à l’aise.

Pendant que ma mère vaque aux travaux ménagers, je m’occupe avec mon jeu de construction, mon jouet préféré offert par ma Marraine à tarte. Avec les bouts de bois de mon jeu, je construis une tour, j’essaie de la faire la plus haute possible. Une fois mon édifice terminé, mon père, un morceau de bois dans la main, imite l’arrivée d’un avion de bombardement. Au-dessus de son objectif- ma tour- il laisse tomber son projectile et tout mon ouvrage s’écroule avec fracas. Pour stopper l’approche de cette menace, je crie : “non papa, non papa !”. L’aéroplane continu sa progression et lâche sa bombe, patatra, badaboum ! Mon œuvre architecturale s’effondre. On a bien du plaisir. Quelle joie de jouer avec mon père ! Ma mère « rouspète » un peu pour le bruit, mais il y a toujours une prochaine fois.

Avant de nous coucher, nous écoutons Radio Lille avec notre poste à « galène ».

Nous avons bien du plaisir avec les sketches en patois de LINE DARIEL et SIMONS.

Puis, nous allons nous coucher, et chaque soir, c’est la même chanson, je dis :

« Bonsoir maman ! Bonsoir papa ! »

Mes parents me répondent :

« Oui, bonsoir mon petit homme, dors bien. ! »

Et je continue :

« Bonne nuit maman ! Bonne nuit papa ! »

mes parents :

« Oui ! c’est cela ! Bonne nuit et dors maintenant ! »

Une minute après :

« T’es là maman ? »

« Oui ! je suis là. Allez, fais dodo ! »

« Bonne nuit maman, donne moi la main. »

Et ma mère passe sa main à travers les barreaux de mon lit. Enfin, pour la tranquillité de mes parents, je m’endors…